El Ártico era más cálido y los océanos tenían menos conexión al final del Cretácico, revela investigación de la UZ y EHU.

Un grupo de investigadores de renombre internacional, que incluye a micropaleontólogos de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad del País Vasco, ha publicado un estudio en la prestigiosa revista Nature Communications. Este trabajo revela que durante los últimos millones de años del Cretácico, se produjo una reorganización significativa de los continentes que afectó los patrones de salinidad y temperatura en los océanos, así como su conectividad. Al cierre de esta era geológica, el océano Ártico era más dulce y las conexiones entre los océanos eran más limitadas.

Los científicos señalan que estos cambios geológicos presentan similitudes inquietantes con la situación climática actual. En la actualidad, el deshielo acelerado de las capas de hielo en Groenlandia y en el Ártico está generando preocupación sobre la estabilidad de la corriente del Atlántico Norte, un elemento crucial para el clima en Europa.

El estudio, encabezado por la geóloga polaca Wieslawa Radmacher, con la colaboración de expertos como José Antonio Arz, Ignacio Arenillas (de la Universidad de Zaragoza) y Vicente Gilabert (de la Universidad del País Vasco), documenta que, hacia el final del Cretácico, el Ártico comenzó a recibir grandes volúmenes de agua dulce de ríos cercanos.

Paralelamente, el cierre gradual del pasaje marino que conecta América Central reducía la comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, mientras que el océano Ártico solo se conectaba con otros océanos a través del estrecho que separa Groenlandia de Noruega. Estas circunstancias geográficas alteraron profundamente la circulación oceánica global, creando un contexto en el cual las aguas menos salinas flotaban sobre las más densas, fenómeno conocido como estratificación vertical. Este efecto fue especialmente marcado en el Ártico, así como en el antiguo océano Tetis, que correspondía a lo que hoy conocemos como el Mediterráneo.

La salinidad y la temperatura del mar son factores esenciales que influyen en la vida marina, ya que determinan la cantidad de fitoplancton y zooplancton presente, elementos fundamentales en la cadena alimentaria, además de regular el intercambio de gases como oxígeno y dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera.

El estudio sugiere que si no hubiera sido por el impacto del asteroide Chicxulub, que hace 66 millones de años generó un cambio climático drástico e inició una extinción masiva de especies, la tendencia hacia una mayor estratificación vertical en los océanos podría haber conducido a una grave crisis ambiental por la falta de oxígeno en las profundidades marinas.

Vicente Gilabert advirtió que, a pesar de las diferencias evidentes, los océanos al final del Cretácico mostraban señales de vulnerabilidad comparables a las observadas en nuestros mares actuales.

Este equipo internacional ha utilizado modelos climáticos avanzados, como el sistema COSMOS, que combina el estudio de la atmósfera y los océanos, junto con análisis micropaleontológicos y geoquímicos para llevar a cabo su investigación.

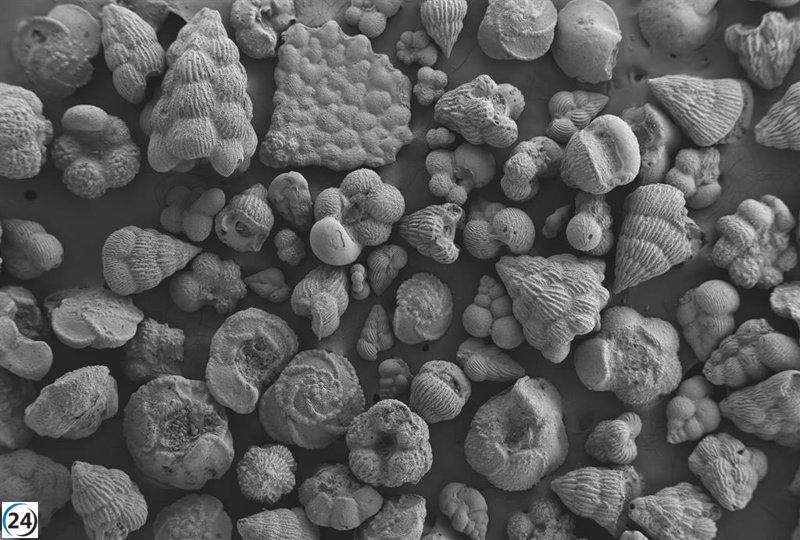

Sus hallazgos se basan en microfósiles de foraminíferos y dinoflagelados recogidos de diversas ubicaciones, que van desde Groenlandia y Noruega hasta el mar de Barents, el Atlántico, el Mediterráneo y el Caribe. Estos diminutos restos han permitido a los investigadores reconstruir las fluctuaciones en salinidad, temperatura y oxigenación de los mares durante el Maastrichtiense, última fase del Cretácico, que ocurrió entre aproximadamente 72 y 66 millones de años atrás.

José Antonio Arz explicó que la comparación de los datos obtenidos de microfósiles y análisis geoquímicos con las simulaciones informáticas ha sido fundamental para descartar modelos poco realistas, permitiendo así seleccionar los escenarios más precisos sobre la dinámica oceánica en ese periodo.

Ignacio Arenillas resaltó que este descubrimiento no solo nos ofrece una visión más clara del planeta en una de las etapas más críticas de su historia, sino que también sirve como un aviso sobre las implicaciones de nuestra actual situación climática. La rápida pérdida de hielo en Groenlandia y el incremento de agua dulce en el Atlántico son fenómenos más que relevantes, ya que podrían afectar la corriente del Atlántico Norte y, por ende, el clima europeo y el equilibrio térmico del planeta.

Tags:

Categoría:

Newsletter

Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.